蝶を「きれい」とたとえるなら、蛾は「汚い」というイメージがあるのではないでしょうか。 蛾にとってみれば、いい迷惑で差別以外なにものでもないと思うでしょう。 とかく我々は見た目で物事を判断しがちですが、これらの生態を知るとによって考えが変わるかもしれません。 そもそも蝶と蛾はどこが違うのでしょう。もともと蝶と蛾の境などあるわけがないのですが、我々人間が形態・生態的に分類しただけのものなのです。 日本では蝶と蛾をはっきり分けていますが、フランスやドイツなどのように1つの仲間として扱っているところや、セセリチョウ科だけを別に扱うところもあり、国や専門家によって扱いが変わってきます。 その大昔、蛾(鱗翅目)という夜行性の昆虫が誕生し、繁栄を続けてきました。その進化の過程で昼に活動するものが出現し、子孫繁栄のためなどに視覚的要素が必要となり、競うようにあでやかな姿に変えてきたものと思われます。簡単に言うと、蛾の1部が違った進化を遂げ、蝶とよばれるものになったと理解していただいてよいでしょう。 ところで日本では何種ぐらい生息しているのでしょう。蝶は240種弱に対し、蛾は5,500種を超えており、蝶の20倍以上の種がいますが、まだまだ新種が見つかっています。ただ、種類が多いこと、種の判定が難しいことなどに加え、研究者が少ないのでまだ解明されていない部分も多く残っています。 |

| 一般的な蝶と蛾の違い | |

| 触角 | |

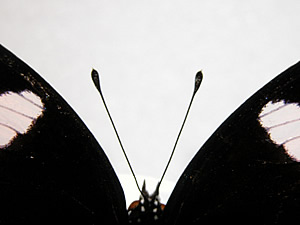

| 日本に生息する蝶と蛾は、触角だけで簡単に見分けることが出来ます。蝶の触角は先端部がマッチ棒のように膨らんでおり(セセリチョウ科は膨らんだ先端がスーッと細くなる)、蛾の触角は先端に行くにしたがって細くなって、細い毛で覆われていたり、櫛歯状になっているものも多く繊細に出来ています。 |

|

蝶の触角 メスアカムラサキ 蝶は触角の先端が膨らんでいる |

蝶の触角 オオチャバネセセリ セセリチョウ科は膨らんだ後スーッと細くなる |

蛾の触角 オナガミズアオ♂ 雄の触角だけが櫛歯状になっている |

蛾の触角 キオビエダシャク 一般的な蛾の触角 |

| 活動時間・色彩 | |

| 一般的に蝶は昼行性で視覚(眼)が発達しており、華やかな色彩のものが多く、蛾は夜行性なので地味で、触角を見てもわかるようにフェロモン(臭い)を感じやすい構造になっている(特に雄)のです。 |

|

| 止まり方 | |

| 蝶は「アゲハ」とか、「タテハ」と言われるように翅を立てて止まるが、蛾は屋根型にたたんで止まる。 | |

蝶の一般的な止まり方 |

蛾の一般的な止まり方 |

| 鱗粉 | |

| 蛾は気温の下がる夜に活動するために、鱗粉よりもたくさんの毛に覆われている(粉っぽい)ものが多い。 | |

| 蛹 | |

| 蛾は繭(まゆ)を造るが蝶は繭を造らない(蝶でもウスバアゲハの仲間は簡単な繭を造る) | |

| 翅棘(しきょく) | |

| 蛾には前翅と後翅をつなぐ翅棘(後ろ翅から引っ掛ける棘が出ており、前翅につながっている)がついている。 蝶にはそれがないが、後ろ翅が前翅の方に張り出している。 翅棘は、捕まえてルーペで観察しないと分り難いことと、ヤママユガなどにはこれがないので見分け方としては一般的でない。 |

|

|

|

| 美しいガの仲間 蛾の中にも昼に活動するものも多く、蝶に負けないほど美しいものがたくさんいます。 |

|

ミスジシロエダシャクガ |

ニッコウアオモン |

シンジュツバメガ |

ツバメガ |

サツマニシキガ |

ウスバツバメガ |

H15年9月7日荒池 ウンモンオオヒメシロシャクガ |

シロシタホタルガ |

触角だけ見ると蝶に見えますがカストニアの蛾の仲間です |

日本産のアゲハモドキに似ている |